2025/04/21その他

本店イベントでお馴染み 丸一仙翁社中と榮太樓總本鋪

江戸太神楽 丸一仙翁社中

https://edodaikagura13.wixsite.com/home

日本橋本店では毎年イベントを開催しています。1月の鏡開き「お汁粉の振舞」、4月の創業祭は日頃の感謝を込めて「あん餅の振舞」。どちらも長蛇の列が出来るほど、お客様にご好評をいただいております。今年の創業祭は4月28日(月)に開催、日本橋のビル開発により今の場所での振舞イベントは今年が最後となります。

さて、丸一仙翁社中(まるいちせんおうしゃちゅう)様と当社はとても長いお付き合いです。江戸末期の頃よりということは伺っていますが、具体的にいつからという記録は残されておりません。毎年1月4日頃になると本店の恒例行事として丸一仙翁社中による江戸太神楽の獅子舞や曲芸が本店内で演じられ、その芸を目当てに多くのお客様が集まります。また鏡開き、創業祭でもお囃子を披露され会場を盛り上げてくれます。

▲お正月明け、本店内でお囃子を披露される丸一仙翁社中の皆さま。

現在、十三代目当主である丸一仙翁様(以下親方と言います)に榮太樓との思い出についてお話しいただきました。

今から74年前、1951年(昭和26)お正月のお話。江戸時代から伝承される町内廻りで、十二代目に連れられて榮太樓を訪れたことがはじまりです。1月4日になると店頭前でおしるこを振舞っていたようで、親方はその「おしるこ」をご馳走になることを毎年楽しみにしていたそうです。当時は甘いものが贅沢品、親方について廻ると普段食べられない美味しいものがたくさん食べられたと嬉しそうに語ります。今でも鏡開きのイベントになるとそのおしるこを食べるたび当時の思い出がよみがえるよう。

その頃は1月4日~20日まで約二週間かけて一日20軒の町廻りを10人ほどで行っていたそうですが、現在は7~8人で廻り一日で終わるそうです。

親方は7歳から芸を始め、入門後わずか9歳で初講座を務めます。その芸歴はなんと70年超え。入門して間もない頃に十二代目と進駐軍の前で芸を披露したといいます。当時子どもの芸が珍しく大変喜ばれたそうです。当時住んでいた虎ノ門から上野稲荷町まで学校へ行く前に朝2時間稽古を終え、そしてまた学校帰りにも稽古、とにかく頭で考えず体で覚えることを半年間繰り返したそう。

これまで長い経験のなかで、この仕事を辞めたいと思ったことはないか伺ったところ

「ありますよ、実際に辞めてます。ちょうど結婚した頃で40歳くらいだった。製図の仕事を3年間やりました。もともと細かいものが好きだったので、身につく仕事が良かった。『石の上にも三年』という言葉があるけれど、とにかく3年は頑張った。その製図の仕事を辞める半年くらい前だったか、もう一度芸の仕事がやりたくなり、師匠に頭を下げに行きました。半年間、毎日稲荷町の稽古場に顔を出し通い続けた。やはりこの仕事は良い事がいっぱいある。何より人に観られて拍手をもらうことが大好きなので。」

十二代目鏡味小仙のもとへ戻った10年後の1993年(平成5)、「十三代目鏡味小仙(現:丸一仙翁に改名)」を襲名します。今の「丸一仙翁社中」メンバーは7~8人、親方の人柄もあって自然と人が集まってきます。役者畑からの入門生が多く、1990年代後半にドイツ公演を行った際のメンバーが今も残っているという。一門メンバーの命名はすべて親方が付けたもの。それも「特に意味はない、すべて思い付き」だと冗談交じりで笑いながら話します。取材に応じてくれた木曜日は夕方から文京区内のホールで稽古をしているといいます。ここからは貴重な稽古場の写真とともにお届けします。

▲取材に応じてくださった親方と花仙さん。

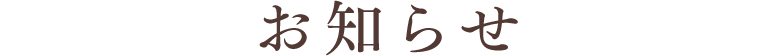

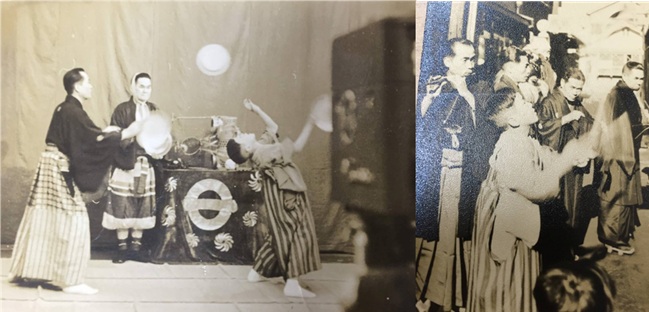

▲榮太樓へはじめて訪れた頃の親方。戦後まもない貴重な写真です。(写真提供:丸一仙翁さま)

▲バチを投げるタイミングも二人の呼吸はピッタリで見入ってしまいました。

▲練習の様子を親方が笑顔で見守ります。普段見られない貴重な稽古場の様子。

▲最後に丸一仙翁社中のみなさまと。稽古中でお忙しいところご協力ありがとうございました。

これまで長い芸歴の中で、親方のモットーは何かと聞くと「基本を絶対忘れてはいけない、いろいろと話の中で意見に流されそうになるが、ブレてはいけないものがある。話を聞いていても原点は決して忘れていない。」すごく大切なことだと思いました。

これからも大切な伝統を受け継ぎながら、変わりゆく日本橋の町の活性化に務めていきたいと思います。

▶丸一仙翁(まるいちせんおう)プロフィール https://edodaikagura13.wixsite.com/home/master

好きな食べ物は「榮太樓のおしるこ」、好きな言葉は「モノに対する愛情」、元気の源はストレスを溜めないこと、じっとしていられないので常に散歩しながら外の空気を吸っていたい。